Kapitulation: Mehr als nur das Ende eines Kampfes

Kapitulation – der Begriff impliziert Niederlage, das Ende militärischer Auseinandersetzungen. Doch seine Bedeutung reicht weit über eine bloße Waffenruhe hinaus. Sie stellt ein komplexes Ereignis dar, beeinflusst von strategischen Erwägungen, rechtlichen Rahmenbedingungen und dem menschlichen Faktor. Dieser Artikel beleuchtet die historische Entwicklung des Kapitulierens, analysiert verschiedene Formen und diskutiert zukünftige Herausforderungen im Kontext des Völkerrechts.

Historische Entwicklungen: Vom Ehrenhaften Rückzug zur Bedingungslosen Unterwerfung

Die Bedeutung von Kapitulationen hat sich im Laufe der Geschichte stark gewandelt. Früher regelte sie oft die Übergabe von Festungen oder Gebieten, oftmals mit verhandelten Bedingungen, die einen ehrenvollen Rückzug ermöglichten und den Schutz der Zivilbevölkerung gewährleisten sollten. Beispiele finden sich in den Belagerungen des Mittelalters, wo Lösegelder gegen Plünderungen gezahlt wurden.

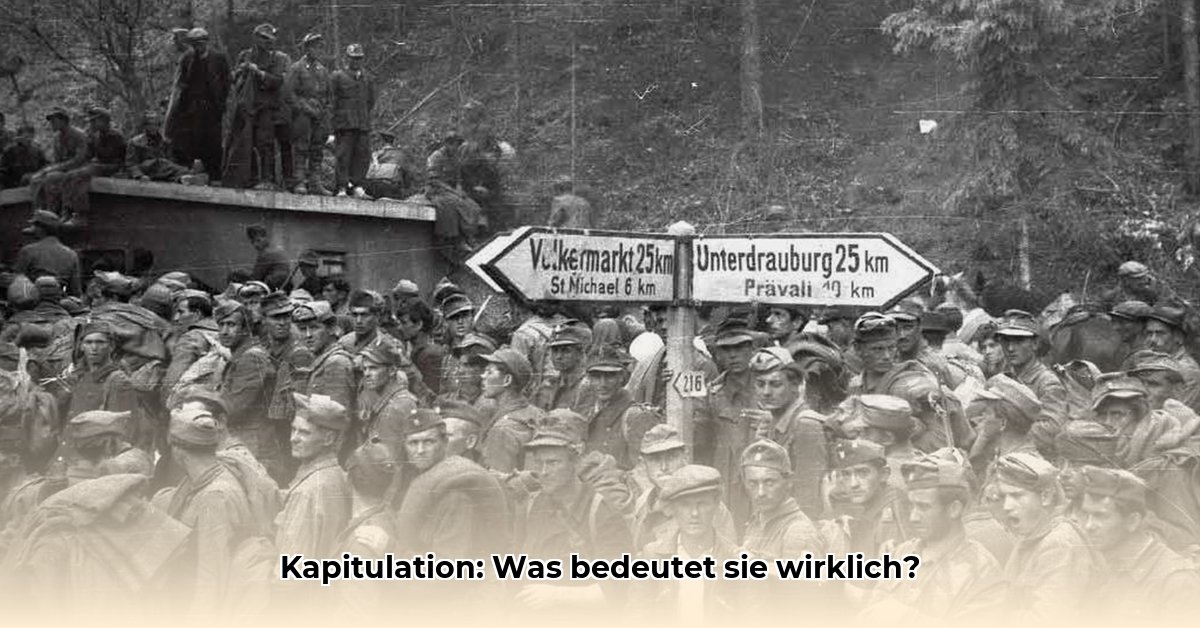

Die moderne Kriegsführung, insbesondere die Weltkriege, markierte einen tiefgreifenden Wandel. Der industrielle Krieg mit seinen Millionen Opfern und der Aufstieg totalitärer Regime veränderten die Dynamik. Der Unterschied zwischen bedingten Kapitulationen, wie sie beispielsweise in einigen Schlachten des Deutsch-Französischen Krieges vorkamen (mit vereinbarten Bedingungen, z.B. geordneter Rückzug), und bedingungslosen Kapitulationen, wie der der Wehrmacht 1945 (ohne jegliche Zugeständnisse), ist fundamental. Bedingungslose Kapitulation bedeutet völlige Unterwerfung und Akzeptanz aller Folgen ohne vorherige Vereinbarungen. Stellen Sie sich den Druck auf einen General vor, der zwischen aussichtslosem Kampf und Kapitulation entscheiden muss – eine Entscheidung, die von Faktoren wie der Stärke des Gegners und der Moral der eigenen Truppen abhängt. Eine bedingte Kapitulation kann Menschenleben retten und Infrastruktur schützen, während eine bedingungslose Kapitulation ein höheres Risiko für die Zivilbevölkerung birgt. Jedoch zeigt die Geschichte, dass selbst vereinbarte Bedingungen nicht immer eingehalten wurden.

Völkerrechtliche Rahmenbedingungen: Ein fragiler Schutz inmitten des Chaos

Die Haager Landkriegsordnung von 1907 und spätere Entwicklungen versuchten, einen Rechtsrahmen für Kriegshandlungen, einschließlich Kapitulationen, zu schaffen und ein Minimum an Humanität zu gewährleisten. Doch die praktische Anwendung dieser Bestimmungen stößt in der Realität – insbesondere in der Hitze des Gefechts – oft auf Grenzen. Die Interpretation und Anwendung des Völkerrechts hängen stark vom politischen Kontext und den Interessen der beteiligten Parteien ab. Das Völkerrecht bietet ein theoretisches Gerüst, dessen praktische Wirksamkeit während bewaffneter Konflikte jedoch oft fragwürdig bleibt. Es versucht einen Balanceakt: Minimalstandards der Humanität zu definieren, während das Ausmaß des menschlichen Leids die Möglichkeiten des Rechts, dies zu verhindern, oft übersteigt. Wie kann das Völkerrecht die Wahrung der Menschenrechte und den Schutz der Zivilbevölkerung während und nach einer Kapitulation effektiver gewährleisten?

Lehren aus der Vergangenheit und Perspektiven für die Zukunft

Die Analyse historischer Kapitulationen ist essenziell für die Verbesserung militärischer Strategien und die Entwicklung von Konfliktlösungsansätzen. Das Verständnis der Umstände, Motive und Folgen vergangener Kapitulationen liefert wertvolle Erkenntnisse. Diese können dazu beitragen, zukünftige Konflikte zu vermeiden oder zu entschärfen. Inwiefern können Erkenntnisse aus historischen Kapitulationen die Entwicklung von effektiveren Konfliktpräventions- und -lösungsstrategien fördern? Die Zukunft bringt neue Herausforderungen: Neue Technologien und Konfliktformen bedürfen einer Neubewertung des Verständnisses von Kapitulation. Die Diskussion um das Thema muss fortgeführt und die komplexen ethischen, rechtlichen und strategischen Fragen weiter beleuchtet werden.

Handlungsempfehlungen für verschiedene Akteure

1. Militärische Führungskräfte: * Kurzfristig: Intensive Analyse historischer Kapitulationen; Verbesserung der Entscheidungsfindung in Krisensituationen durch Simulationen und Szenarioplanungen. * Langfristig: Entwicklung von Leitlinien für den Umgang mit Kapitulationen in asymmetrischen Konflikten und im Kontext neuer Technologien, unter Berücksichtigung ethischer und rechtlicher Aspekte.

2. Wissenschaftler/Forscher: * Kurzfristig: Durchführung von detaillierten Fallstudien zu verschiedenen Kapitulationen, unter Einbeziehung interdisziplinärer Perspektiven (Soziologie, Anthropologie, Rechtswissenschaft). * Langfristig: Aufbau von umfassenden Datenbanken und leicht zugänglichen Ressourcen für die Forschung zu diesem Thema.

3. Politik/Regierungen: * Kurzfristig: Förderung von Dialog und Diplomatie zur Konfliktlösung; Stärkung internationaler Institutionen und Mechanismen zur Konfliktprävention. * Langfristig: Investition in Konfliktprävention und friedensfördernde Maßnahmen; Stärkung des Völkerrechts durch Anpassung und Modernisierung an aktuelle Herausforderungen.

Der Einfluss unterschiedlicher Kapitulationsbedingungen auf die Nachkriegsentwicklung Deutschlands

Die Kapitulationen Deutschlands im Ersten und Zweiten Weltkrieg markierten nicht nur das Kriegsende, sondern prägten entscheidend die jeweilige Nachkriegsentwicklung. Der Vergleich zeigt stark divergierende Bedingungen und Folgen.

Erster Weltkrieg: Waffenstillstand, nicht Kapitulation

Der Erste Weltkrieg endete mit einem Waffenstillstand, nicht mit einer vollständigen Kapitulation. Deutschland behielt formell seine Souveränität, doch die harten Bedingungen des Versailler Vertrages (Territorialverluste, Reparationen, militärische Einschränkungen) schürten Ressentiments und Nationalismus. Diese Schwächung des Landes förderte den Aufstieg extremistischer Ideologien wie des Nationalsozialismus. Der Waffenstillstand erwies sich als Pyrrhussieg: Der Frieden war zerbrechlich, der nächste Konflikt wurde quasi vorprogrammiert.

Zweiter Weltkrieg: Bedingungslose Kapitulation und Besatzung

Im Zweiten Weltkrieg bedeutete die bedingungslose Kapitulation den vollständigen Verlust der Souveränität und die Besatzung durch die Alliierten. Die Folgen waren tiefgreifend: Die Teilung Deutschlands in Besatzungszonen und die Entstehung zweier deutscher Staaten waren direkte Konsequenzen. Die Entnazifizierung, obgleich unvollständig, war ein weiteres Ergebnis. Der Grad der Zerstörung war im Vergleich zum Ersten Weltkrieg deutlich höher, was den Wiederaufbau enorm erschwerte.

Vergleich: Kontrast und Kontinuität

Der Vergleich verdeutlicht den Unterschied: Relative Milde im Ersten Weltkrieg führte zu Unzufriedenheit und letztendlich zu einem größeren Konflikt; die rigorose Kapitulation im Zweiten Weltkrieg brachte zwar eine demokratische Wiederherstellung, aber auch die Teilung mit sich. Die Überwindung dieser Teilung 1990 unterstreicht die langfristigen Auswirkungen von Kriegen und ihren Friedensbedingungen.

Key Takeaways:

- Unterschiedliche Bedingungen: Waffenstillstand vs. bedingungslose Kapitulation

- Unterschiedliche Folgen: Nationalistische Ressentiments vs. Besatzung und Teilung

- Langfristige Auswirkungen: Anstieg des Extremismus vs. Demokratischer Wiederaufbau

- Kontinuität und Wandel: Die Folgen von Krieg und Frieden überspannen Generationen.